桃山文化はポップでキッチュ『豊国祭礼図屏風』

開館10周年特別展「いまに息づく桃山陶器~桃山デザイン in 伊賀」 9/20㈯〜10/19㈰では豊国神社からお借りした『豊国祭礼図屏風』(高精密複製)を展示しています。本物はもちろん重文です。

*展示しているのはDNPが金箔上に直接高精密な印刷を施した複製ですのでまじかで細部まで観察していただけます。

秀吉の7回忌/慶長9年(1604)の8月に豊国神社で盛大に行われた臨時大祭礼の様子を豊臣秀頼の命を受け描かせたものです。作は豊臣家お抱え絵師狩野内膳、時代は関ヶ原の戦いの直後で大阪の陣の前、まだ豊臣家は健在です。

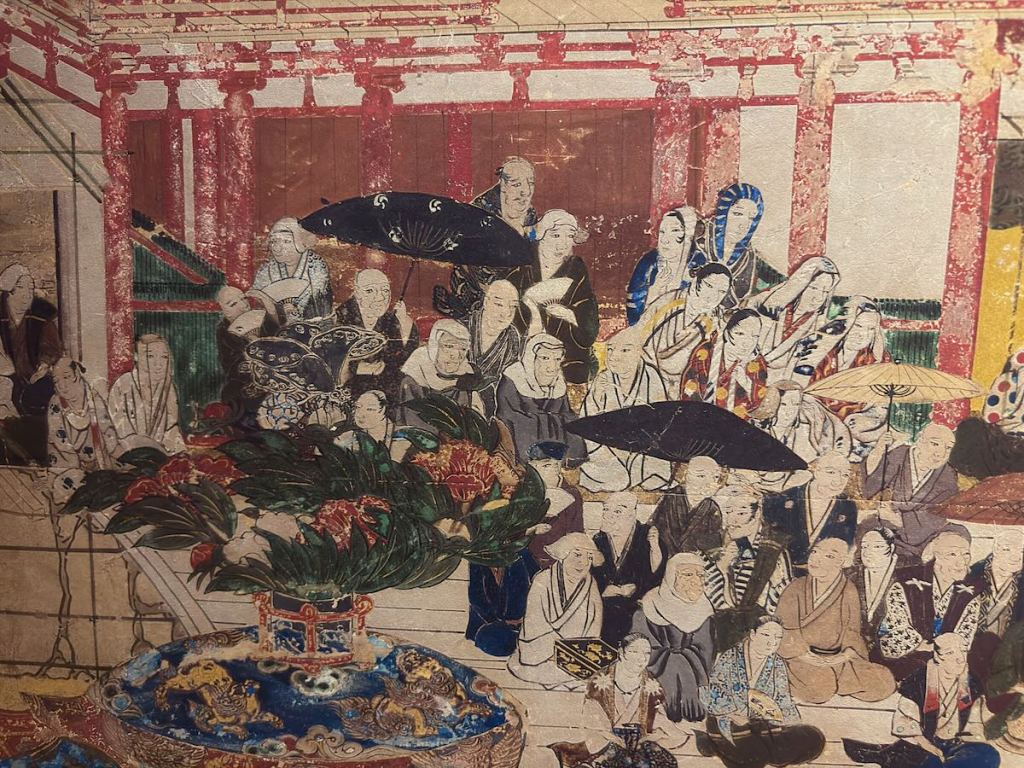

いまだ桃山文化が色濃く盛大で豪華でポップでキッチュな祭の様子が克明に描かれ、当時の文化が奔放で遊び心にあふれたものだったことがわかります。

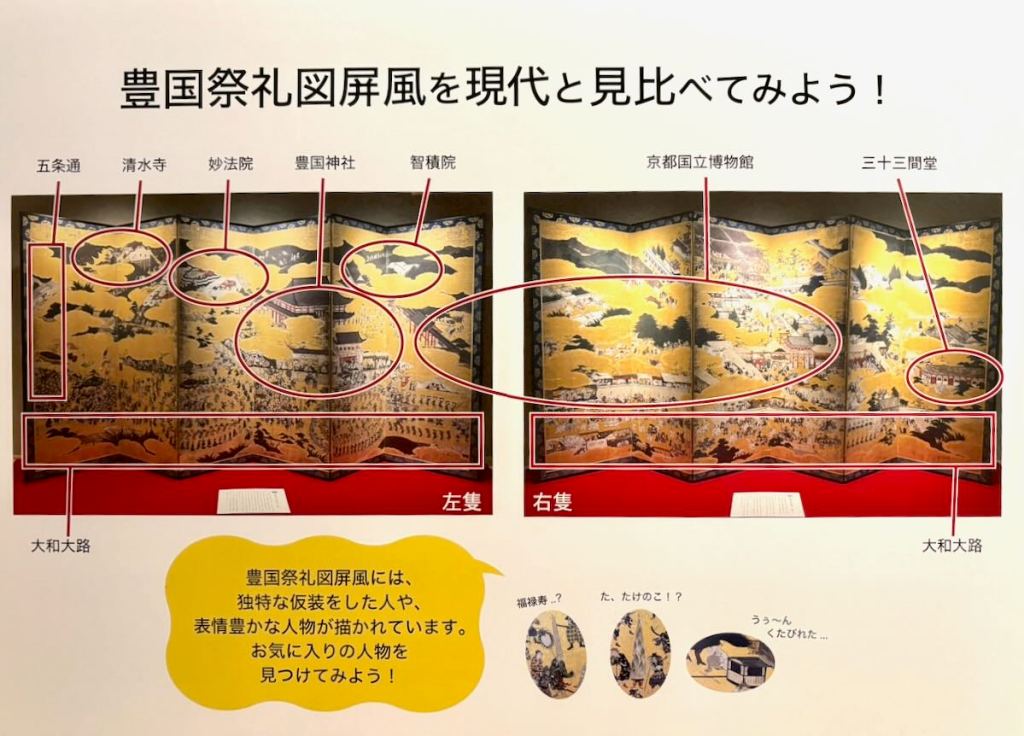

右隻は豊国神社(この後、縮小移転)の前で諸大名から送られた馬に乗った神官の絢爛なパレードが描かれています。織田信長が行った有名な馬揃えより盛大だったと言われます。

左隻は方広寺の大仏殿(京都には奈良の大仏より大きな大仏が有りました)の前で風流踊りをしてる様子が描かれています。この時の風流踊りは町衆が揃いの衣装やコスプレという趣向を凝らして踊ていて、ハロウインパーティーみたいです。

物凄く色んなことが描かれているのですが、分かる範囲で面白いところを少し紹介しましょう。

まず右隻

右隻/神社の石段の前で、どう見てもナイフでジャグリングしてます。田楽と言うのでしょうか。

右隻/三十三間堂の裏で抹茶を点てています。お茶と言うと作法がどうのと思ってしましますが、とってもラフな感じです。露店みたいな物なのでしょうね。

右隻/オシッコさせちゃあダメですよ!?

右隻/平凡社「京都の地名」に大和四座の「翁」と新作能四番が奉納された(舜旧記)とあるのがこれでしょう。大和四座は現在の観世・宝生・金剛・金春の各流派につながるそうです。

次は左隻

こちらはさらにはちゃめちゃです。

左隻/タケノコです・・・!。回りも国籍不明の派手な出立ちですが町衆のコスプレの様です。後ろの逆立ちはブレイクダンス!?

この祭の様子を記した「豊国大明神臨時御祭礼記録」に「あるいは大黒・布袋・昆炒門・鐘馗・大臣に扮し」とあります。

左隻/いました、剣を担いでるヒゲ面は鍾馗です。右上の頭を長くしてるのは七福神の福禄寿なのでしょうね。

左隻/そうすると鯛釣って踊ってるのは恵美須さんでしょうか。隣りで座ってる偉そうな人は鷹狩りのようですが誰でしょう?

左隻/この人はどう見ても天狗ですね。

左隻/この重そうでど派手な傘を傘鉾と言って各町衆グループのシンボルの様です。

左隻/大仏殿の門の正面で傘を差しかけてもらっている年老いた尼さんが北政所(秀吉の妻)ねねさんだと言う説が有ります。

屏風に描かれている位置を現代の京都(東山七条〜五条あたり)に当てはめるとこんな感じです。

まだまだ見所、突っ込み所満載ですので是非見に来てください。